中学受験にいくらかける?費用対効果で見る「本当にコスパの良い選択」とは

中学受験にかかる費用は決して小さくありません。塾代や私立中学の学費など、合計すると数百万円にのぼることもあります。しかし、これらの投資が将来的にどれだけの価値を生むのか、保護者としては気になるところです。

本記事では、中学受験の費用対効果を多角的に検証し、コストパフォーマンスについて考察します。

中学受験にかかる費用の実態

塾や講習の費用

中学受験を目指す場合、学年によってもことなりますが、塾や講習にかかる費用は年間で約100万円、3年間で約300万円が目安とされています。これは、春期・夏期・冬期講習や模試などを含めた金額です。特に、難関校を目指す場合は、追加で個別指導や家庭教師を利用することもあり、さらに費用がかさむことがあります。

また、中学受験に伴う費用として交通費や教材費や模試の受験料なども考慮する必要があります。これらを合計すると、さらに費用は膨れ上がります。

私立中学の学費

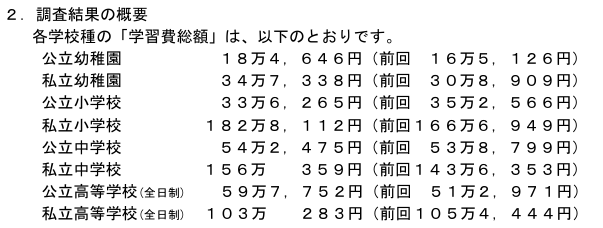

私立中学の学費は、文部科学省の調査によると、公立中学の約3倍となっています。また、私立中学では、制服代や修学旅行費、施設費などの諸経費も加わり、総額はさらに増加します。

中学受験の費用対効果を考える

学歴と将来の進路

中学受験を経て私立中高一貫校に進学した場合、難関大学への進学率が高い傾向があります。これは、6年間の一貫教育により、計画的な学習が可能となるためです。また、大学進学後の就職活動においても、学歴が有利に働くことがあります。

教育環境の充実

私立中学では、最新の設備や多様なカリキュラムが整備されており、生徒の個性や興味に応じた教育が受けられます。また、部活動や海外研修など、学校生活全体が充実していることも特徴です。

高校受験の回避

中学受験を経て私立中高一貫校に進学した場合、高校受験を回避できるため、中学3年生時の受験勉強によるストレスや費用を削減できます。難関校では中学生から塾に通うことも珍しくないので一概には言えませんが、高校受験にかかる塾代や模試代などの費用を節約できる可能性があります。

将来まで続く友人との出会い

中学受験を経て入学する私立中学では、価値観や目標意識が比較的近い子どもたちが集まりやすく、自然と深い友情が育まれる傾向があるようです。もちろん、公立中学でも良い友人に恵まれる可能性は十分ありますが、私立中では「努力して入学した」という共通体験が土台となり、また、学力や進路も近い子が多いため、結びつきが強くなりやすいとされます。

これは、逆に「価値観が似た者同士で思春期を過ごすのは視野が狭くなるのでは」と懸念されることもあります。しかしながら、社会に出た後も人は完全に多様な価値観に囲まれるわけではなく、所属する会社や団体によって、ある程度価値観が収束した環境に置かれるのが一般的です。この点から見ても、私立中での人間関係が、将来に向けた大きなハンディになるとは限らないと考えられます。

中学・高校の6年間を共に過ごすことで生まれる信頼関係は、大学進学後も、社会人になってからも続く貴重な財産になる可能性があります。費用対効果の観点で見たとき、「一生モノの友人」が得られる経験もまた、見逃せない価値のひとつです。

中学受験でコストパフォーマンスを考える際の注意点

中学受験における「コスパ」を判断基準にすること自体は、家庭の資源を効率よく使うという意味で無意味ではありません。ただし、それはあくまでも一側面にすぎないということを忘れてはいけません。実際には、成績や合否、成長スピードなど、子どもによって結果がまったく異なるため、同じ条件でも「効果」が変わってくるのが実情です。以下では、コストパフォーマンスという概念に振り回されすぎないための3つの視点を整理してみます。

結果が出てはじめて「効果」が見えるという現実

中学受験では、どれだけ時間やお金をかけても、結果が出なければ「高コスパだった」とは言い切れないのが悲しい現実です。言い換えると、最終的な合格校、本人の満足度、進学後の充実度によって評価は変わります。逆に、費用が少なくても結果的に大きな成果が得られれば、高コスパと見なせることもあります。

ただし、その「結果」が出るまでにかかる時間は人それぞれです。同じ方法でも子どもによって効果は大きく異なるため、他の家庭との単純比較は難しくなります。

複数の選択肢を同時に試すことができない

教育は投資と似ていますが、決定的に違うのは「同じ子に、同時に複数の方法を試すことができない」という点です。A塾とB塾のどちらがコスパが良いか、実際には片方しか試せないため、「もしもBを選んでいたら」という比較は成り立ちません。

この不確実性の中で選択をしていく以上、「絶対にコスパが良い方法」は存在しないと心得ておくことが重要です。失敗を恐れすぎず、「この子に合っているか」という視点を最優先に考えるべきです。

他人の成功例をそのまま当てはめない

ネットや口コミで「○○塾がコスパ最強」といった話を見かけることがありますが、それが自分の子どもにも当てはまるとは限りません。たまたまその子の特性にマッチしていた可能性もあるからです。

また、同じ塾でも講師や校舎、教材との相性で満足度は大きく変わります。コストと効果は固定ではなく、常に変動するものであるという柔軟な姿勢をもつことが、後悔しない選択につながります。

特に、塾に通わずに通信でうまく行った例や、親の献身的な伴走によってうまくいった例を参考にするのは危険です。実際には学力がぎりぎりで博打的な状況で合格したかもしれませんし、補欠でくり上がり合格したのかもしれません。また、「親の伴走力」も大いに影響されるのに、同じことが自分にもできると思ってしまいがちです。

まとめ

中学受験にかかる費用は大きな投資ですが、その分、将来の進路や教育環境の充実といったリターンが期待できます。ただし、費用対効果は一概に測れるものではなく、子どもの個性や家庭の方針によって異なります。重要なのは、家族でよく話し合い、納得のいく選択をすることかなと思います。

\ 毎月、新たに数十人の方が私の復習ノートを取り入れ、算数の学びを大きく進化させています! /

中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。私の全記録をまとめ、魂を込めた記事「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」(20,000字超)を、noteで公開しています。以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。

以下は、関連記事です。