中学受験のプリント整理術|失敗しない分類・収納・捨て方のコツ

中学受験に向けて塾に通い始めると、想像以上に増えるのが「プリント類」です。週ごとに大量の教材や小テストが配布され、特にSAPIXなどの塾ではB4サイズの紙束が毎週のように山積みになっていきます。

整理を怠れば、どれが重要でどれが復習済みかわからなくなり、必要なプリントを探すだけで時間が無駄になることも。

今回は、我が家で実際に試行錯誤した「中学受験プリント整理法」を、保護者目線でまとめました。

プリント整理の基本は「分けて・見せて・捨てる」

まずは「分ける」:目的別にグループ化

すべてのプリントを一律に保管していると、情報が埋もれてしまいます。最初にやるべきは、「何のためのプリントか」を判断して、目的別に分類することです。

我が家では、ざっくりと以下のように分類しています。

- 「授業テキスト類」

- 「家庭学習用の暗記などテキストの補助プリント」

- 「授業のときに行われる小テスト・確認テスト」

- 「マンスリー・週テスト・カリキュラムテストや組分けテストなど模試の答案」

このように分けるだけでも、見通しがぐっと良くなり、子どもも目的意識を持って使えるようになります。

次に「見せる」:取り出しやすさを重視

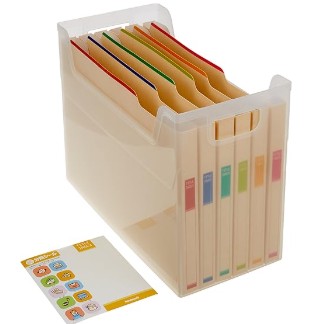

収納のポイントは、「見えやすさ」と「手に取りやすさ」です。A4サイズならクリアファイル+ファイルボックスが便利ですし、SAPIXなどのB4サイズ教材にはファイルボックスが重宝します。例えば、以下のアイテムが人気です。

これらを子どもが自分で扱える高さ・位置に設置するのがポイント。自分で戻せる仕組みにすれば、整理が「親の仕事」になりすぎずに済みます。

そして「捨てる」:全部取っておかない勇気

最初は「全部とっておかないと不安」と思っていた私も、ある時を境に考え方が変わりました。

テストの復習が済んだら、ミスした問題だけをチェックして、あとは処分。サポート系の暗記プリントも、使用後2か月間使わなかったら思い切って破棄。

不要な情報は「ノイズ」になり、整理の妨げにもなります。本当に使うものだけに厳選する習慣が、合格への効率アップにもつながると感じています。

整理方法のバリエーション:家庭のスタイル別に最適化

ビジュアル重視派:色分けファイルとラベル

色ごとに教科やジャンルを分けて管理したいなら、色付きのファイルボックスを活用するのがおすすめです。青は算数、緑は理科など、子どもにも視覚的にわかりやすくなります。

さらに、教科・単元ごとにラベルを貼ると、「戻す場所」がはっきりして散らかりにくくなります。

スペース最優先派:縦収納+捨て活用

リビングや子ども部屋の収納が限られている場合は、「縦に積み上げる」「薄く仕分ける」工夫が必要です。

例えば、週単位でファイルボックスをまとめて、終わった週から順に別の部屋に保管するとか捨てるようにすれば、月末には自動的にリセットされる仕組みが作れます。

子ども主体派:自分で使える収納設計

中学受験は、親が管理しすぎると子どもの「自己管理力」が育ちません。最初は時間がかかっても、「どのプリントがどこにあるか」を自分で把握する力が育ちます。この力は、受験後の中学生活でも大いに役立つはずです。

一方で、子供は学習に集中させてあげたいという考え方もあると思います。一長一短ですので、家庭できちんと話し合って役割を決めておくのが良いですね。

科目別の整理の工夫:使い方が違うから管理法も違う

算数:反復と定着がカギ

算数は演習量が多く、同じ単元を繰り返すことが多い教科です。そのため、直し済みの小テスト・解き直しメモ・難問リストなどを1冊にまとめておくと便利です。

また、図形や立体問題など分野ごとに専用フォルダにしておくと、苦手分野などを1箇所に集まっているので、いつでも見返せて役立ちます。

なお、個人的には、算数は問題と解答が1セットになっていることが重要で、子どもの効率的な復習には必須と考えており、親のフルサポートが要と考えています。詳しくは以下のnote記事に書いています。

\ 毎月、新たに多くの方が復習ノートを取り入れ、算数の学びを大きく進化させています! /

中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。

私の全記録をまとめ、魂を込めた記事「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」(20,000字超)を、noteで公開しています。

以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。

https://note.com/zeropapa_juken/n/ne11e0547194a

国語:語彙・記述・読解で分類

国語は「何を目的としたプリントか」が重要です。語彙プリント・記述対策・物語読解・説明文読解などに分けておくと、目的別復習がしやすくなります。

書き込み式のテキストは取っておいて、解き直しや読み直しの素材としても使えます。

理科・社会:暗記ツールは厳選保存

理科や社会の暗記プリントは山ほど出ますが、子どもが実際に使っていたものだけを残すのが鉄則です。

我が家では、「テスト前に使っていた暗記プリント」だけをファイル化。他は期限付きで保管し、使わなければ捨てるルールを作りました。

親の負担を減らす「仕組み」の工夫

月1ルール:「保管」「処分」のタイミングを決める

プリントが溜まりすぎる原因は、「捨てるタイミングがない」ことです。月1で「要・不要」を分ける時間をカレンダーに組み込んでしまえば、自然と整理サイクルが生まれます。

子どもと一緒に「今月の残すプリント」を選ぶと、主体性も生まれておすすめです。

教科ごとの見直し会議:定期的に「整理しながら復習」

月末などに「プリント整理会議」を開催するのもいいですね。その月に取り組んだ単元や内容を振り返りながら整理することで、復習と片付けが同時にできて一石二鳥です。

「しまいすぎない」収納

便利なボックスが揃っていても、奥にしまい込みすぎると意味がありません。「よく使う資料は見える場所に」「済んだ資料は奥に」など、使用頻度ごとの配置が整理成功のカギになります。

中学受験の学習、集団塾だけで本当に大丈夫?とお悩みの方に

集団塾で思うように成果が出ないときでも、今の塾をやめずに補う方法はあります。

中学受験では、「個別指導」や「家庭教師」を組み合わせて立て直す家庭も少なくありません。

例えば、塾の宿題が回らない・算数だけ落ちる・親が見きれない…などの悩みが出始めているなら、これらの選択肢を検討し始めてもよいかもしれません。

どちらも無料で資料請求ができ、指導内容や費用感を含めた具体的な情報を公式資料で確認できます。

まずは資料で全体像を確認して、家庭に合う進め方を検討するのが安心です。

資料請求しておき、情報収集の第一歩として資料を読んでおくというのは、私自身が続けてきた有効な方法の1つと思っています。

個人的には、個別(SS-1)は「塾フォロー」、家庭教師(一橋)は「学習管理から立て直し」の方向で検討しやすいと考えています。

迷っている段階なら、まずは資料で全体像をつかむのが早いです。

個別指導・オンライン指導を検討している場合

SS-1は、中学受験専門の個別指導塾で、教室での個別指導に加え、オンライン個別指導にも対応しています。

私が調査した中では、資料を取り寄せて確認しておいて損はないと考えられる個別指導塾・オンライン個別指導の1つです。

家庭教師を検討している場合

一橋セイシン会は、首都圏の中学受験に特化した家庭教師サービスです。

講師が自宅を訪問し、1対1でじっくり指導してもらえるのが特長です。

各進学塾の学習内容・カリキュラムを把握した併用コースが用意され、こちらも資料に目を通す価値があると考えられる家庭教師派遣サービスの1つです。

中学受験専門 家庭教師【一橋セイシン会】

無料の資料請求ページへ

![]()

確かに、口コミや体験談はさまざまなサイトやSNSで確認できます。

ただ、実際の指導内容や条件は公式資料を読むのが一番正確だと感じています。

少しでも気になるなら、まずは資料請求から始めて、判断材料を手元にそろえておくと安心です。

まとめ

中学受験のプリント整理は、やり方次第で学習効率が大きく変わるポイントです。「分ける」「見せる」「捨てる」という基本を意識して、家庭に合ったスタイルを見つけていくことが大切だと思います。

私自身、最初は情報が多すぎてパニックになりそうでしたが、目的を明確にした分類と、「捨ててもいいんだ」と思える整理法で、随分と気持ちが楽になりました。

プリントの整理は、受験準備と同じく「積み重ね」です。完璧を目指さず、少しずつ改善していく気持ちで向き合っていきましょう。

\ 毎月、数十人の算数の学びが大きく進化! /

中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」「解き直しノート」が有効です。

私の全記録をまとめ、魂を込めた記事(20,000字超)

「中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む『解き直しノート』の全記録」

を、noteで公開しています。

以下のリンクからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。

以下は、関連記事です。