理科と社会で使う暗記ノート(補助資料)の作り方

\ この学習法が娘の成績を変えました! /

本記事に関連する、私が娘のために開発した国語・算数・社会のプリント作成ツールを紹介しています。「四谷大塚の『組分けテスト』でオールS1組、『合不合判定テスト』では安定の4教科偏差値70超えを達成した娘の基礎力の養成に貢献しました。

ノートの種類

リクエストいただいたため、私の理科と社会の補助資料「暗記ノート」の作り方について紹介いたします。

少し前に、算数の「復習ノート」の作り方を紹介いたしました。これは、人によっては「間違えノート」、「間違いノート」、「見直しノート」、「解き直しノート」と読んでいると思いますが、子どもが間違えた問題について、1か所にまとめておき、好きな時に復習できるようにするためのものでした。

算数では上記リンクのような大掛かりなことをして、パワーポイントに1ページ1問で管理していますが、国語(漢字)、国語(言葉)、理科、社会ではルーズリーフに手書きまたは印刷物を切り抜いて貼り付けて、復習ノートにしています。

取り上げるのは授業ごとの確認テスト、そして、カリキュラムテストと組分けテストとしています。1教科1冊が王道ですが、量が少ないこともあり、1冊のバインダーに3教科すべて閉じてしまっています。ルーズリーフですので、多くなったら分けるだけですね。

いろいろな呼び方があるらしい「復習ノート」という名前ですが、ノートのとり方についての書籍から引用しています。

娘が通塾開始をする直前に、私自身の算数の勉強をすべて止めて、以下の市販されている書籍を中心に、ノートのとり方についての研究をしました。ちなみに、購入したのがこの3冊ということであり、図書館では他にも借りて読みました。左2冊は同じ著者で、もっともわかりやすいし参考になりそうと思った本です。

著者によって名前もノートの中身も異なりますが、復習ノートだけではなく、授業で使うノート、宿題などの演習で使うノート、暗記用のノート、まとめのノートなどを分けて説明されています。

暗記ノートと呼んでいる補助資料集

このうち、暗記ノートは必要かなと思って、理科と社会で準備することにしました。このため、バインダーにはテプラで「暗記ノート」とラベルが貼られており、今でも「暗記ノート」と読んでいます。

四谷大塚の「四科のまとめ」、日能研の「メモリーチェック」、サピックスの「コアプラス」など、問題と答えがセットになっている教材を暗記系のテキストと言うとかで、その後、テストで間違えた問題を集めて「暗記ノート」と呼ぶ例の方が多いようなことも知りましたが、細かいことは気にしないことにしています。

話を戻すと、その後、塾での授業や家での学習の進め方がある程度固定化されると、本に書いてあるとおりの「暗記ノート」では、いまいちフィットしませんでした。

また、理社については、内容や評判など、予習シリーズとサピックス教材との比較を調べてみて、少し思うところがありました。さらに、娘の学習を進める上で、予習シリーズや予シリ準拠の問題集などでは説明が不十分と思われる部分が時々あることが気になっていました。

そこで、私なりの結論は以下となりました。

塾で学習する部分が一番大切だという考えではありますので、予習シリーズから図を中心にノートを作ることにしました。脚注は入れますが、本文は使いません。これにより、図を見て本文と同じような説明をできるかが試されることになります。

そして、これら予習シリーズの図を暗記ノートの中心としつつ、予シリの説明がいまいちだと思った部分について、参考書やネット情報を入れるようにしました。参考書やネット情報の場合には、普通は娘にとって新しい情報となりますので、図だけでなく説明文も入れるのが基本となります。

なお、予習シリーズよりも参考書の図の方が、わかりやすかったり、情報量が多いことが少なくありません。そのような場合には、予習シリーズの図の代わりに、参考書の図を使います。

また、それぞれで内容が似ているけど1つに絞るには甲乙つけがたいとか、一方にはある情報があり、もう一方には別の情報がある場合には、一部重複になりますが、両方とも載せることにしています。

補助資料集の使い方

娘は早稲田アカデミーに通塾しておりますので、カリキュラムテストと組分けテストがあります。これらのテストに対してきちんと臨むには、予習シリーズの理解は必ず必要となります。

一方で、参考書の情報はどうでしょうか。予習シリーズと重複する部分は、理解の促進に役立ちます。しかしながら、予習シリーズに追加して盛り込む情報については、塾のテストには必ずしも必要はありません。

そこで、補助資料はあくまで補助資料としています。

該当する回の授業前には、私の方で「暗記ノート」として補助資料を作っておくようにしているので、授業後の復習の際に一緒に読むことができます。その際、特に予シリに載っていない情報については、私が、「内容」と「なぜこの情報を資料に加えたか」を娘に説明するようにしています。補助資料の主な出番はこの授業後の復習のときで、娘が自主的に見ることを除けば、カリキュラムテストと組分けテスト前には必要に応じて見る程度としています。

組分けテストまで終わると、基本的には新しい分野の学習に追われることになります。

でも、四谷大塚の組分けテストは前の分野も一定程度がテストの範囲となること、そして、それ以上に、一度完全に忘れてしまうと、元のレベルに知識を戻すのが容易ではないことを私自身の英語学習から体験しておりますので、該当範囲の組分けテストが終わったあとに、この補助資料集を再活用するようにしています。

要は、知識の維持のためのメンテナンス的な位置づけではありますが、一方で、予習シリーズに追加して盛り込んだ情報については、何度も読んでいるうちに娘の記憶に残ることを密かに期待しています。

ところで、一応、娘には気づいたことなどを好きなだけ「暗記ノート」にメモしてとお願いしています。でも、まだまだ娘の知識量は少なく、また、それぞれの知識が有機的につながっているわけでもないので、書き込みはめったに加えられないのが現状です。

補助資料集の作り方

算数の復習ノート同様に、電子(PDF)化された教材から図などを抽出し、パワーポイントで作成します。算数復習ノートとは異なり、単元名と簡単な見出しを付ける程度で、あとはひたすらコピペです。そのため、それほど時間はかかりません。

予習シリーズの単元に合わせて作成しますが、概ね1回分の学習内容で、A4で8~10ページ前後となっています。一見多く見えるかもしれませんが、図は大きめにしていたり、完全に異なる情報を同じページには入れないのでスカスカなページもあるためです。

これを両面印刷するので、だいたいA4用紙に4~5枚分ですね。これらを穴あけパンチで処理し、バインダーに綴じ、予習シリーズや問題集と一緒に棚に保管しています。4年前期分を作成済みですが、1冊のバインダーに、余裕を持って閉じることができているページ数となっています。

バインダーについても研究しました。

バインダーはLIHIT LAB(リヒトラブ)のAQUA DROPs リングファイル<ツイストリングオルクル>を使用しています。とじ具がスイングし、表紙を360度折り返しても使いやすく、狭いスペースでもコンパクトに使えるバインダーはこれだけだと思います。普通のバインダーは、表紙を折り返すとプリントまで折れ曲がってしまうと思いますが、ツイストリングオルクルなら書類が曲がらずにすみます(詰め込みすぎると流石に曲がりますが)。

参考までに、Amazonとメーカーの公式HPのリンクを示します。ちなみに、上で出てきた算数以外の復習ノートと娘の授業ノートには、検討の結果、入塾当初からマルマンの方眼ルーズリーフ+キングジムのテフレーヌを使っています。

パワポに馴染みの無い方も多いかもしれません。仕事では使っても、プライベートで使う人はあまりいないような気もします。

算数の復習ノートにしろ、理科と社会の暗記ノートにしろ、私がパワーポイント(パワポ)を選択したのは、単に仕事で使い慣れているためであり、特に比較検討したわけではありませんでした。実際に、私のパソコンのパワーポイントの履歴は中学受験関連で埋め尽くされており、算数の復習ノート、今回の理科と社会の暗記ノート、そして、国語のプリント作成用のみで、他にはプライベートではほぼ使用しておりません。

ただ、コメントいただき確認してみたのですが、ワードで作ろうとした場合、可能ではあると思いますが、私の普段の作成動線を考えると、いくつか気になることがありました。

1つ目、画像の配置を任意に動かすためには、パワポでは設定不要ですが、ワードでは文字列の折返しを設定する必要がありました。毎回設定するのはしんどいので、一括設定できればよいのですが。

2つ目、パワポではページサムネイルが表示されるため任意のページにジャンプしやすいですが、ワードではナビゲーションウィンドウを開く必要がありました。例えば、社会の第13回「冬に晴れる日の多い地方のくらし」は89ページ目から始まるのですが、パワポではサムネイルのスクロールバーを動かして比較的簡単にジャンプできます。ワードでは、ナビゲーションウィンドウを開けばパワポと同様になります。または、ウインドウ左下のページ番号が表示されている部分をクリックして「89」を入力してエンターキーですね。好みの問題かもしれませんがパワポが楽な気がしました。

3つ目、パワポではページサムネイルから選択されたページをまるごと別ページとしてコピーしたり、選択ページを印刷することが可能です。でも、ワードではナビゲーションウィンドウから選択することができませんでした。私のOfficeはバージョンが古いので、今は改善しているかもしれません。暗記ノートはあとから追記することも少なくないので、いくつかのページを選んで印刷するということがしやすいかどうかは、それほど頻繁に印刷するものではありませんが、一応、大事かなと思いました。

ということで、ワードでできないこともなさそうですが、パワポの方が自由度が高いような印象を持ちました。

算数の復習ノートは、コピーをとってペタペタ貼って作成することもありだとまとめたような記憶がありますが、理科の社会の補助資料を作るためとなると、電子データのほうがずっとやりやすいような気がします。

同系統の情報は、1ページにまとめたいものです。そこで、ページに収まるように、それぞれの図などを少しだけ縮小するなどということは良くやっています。A4印刷をバインダーに閉じると、偶数ページが左、奇数ページは右となって、見開きになってくれますが、同系統の情報が奇数ページと偶数ページに分かれると、子どもが使う時に、ページをめくって行ったり来たりしなければなりません。

私は娘の学習時の作業動線を第一と考えていることもあり、こういうことがないように、また、どうすれば使いやすいかあれこれ工夫することを考えると、電子データのほうが試行錯誤はしやすいかなと思いました。あとは、のりで貼ってしまうと後戻りしづらいこともあるので、手作業での作成はなかなか大変かもしれないと思います。

このあたりの「電子化vs手作業」、「電子化するために必要なこと」、「電子データを扱い方」については、算数の復習ノートでも取り上げましたので、上記のリンクから参照いただけるとよいかもしれません。

補助資料集の例

社会

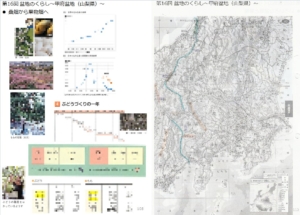

以下は、実際の実物例です。

こちらは社会の暗記ノートです。この範囲では参考書(「?に答える理科」、「自由自在」)の出番がなく、「予習シリーズ」が主で、「ネット情報」、「日本のすがた」、「地図帳」が使われています。左のページはパワポのキャプチャ、右のページは印刷物に書き込んだものをスキャンしています。

予習シリーズ以外の社会補助資料の引用元は、以下が中心となっています。

|

|

クリックでAmazonにジャンプします。

理科

こちらは理科の暗記ノートです。この範囲では「予習シリーズ」を中心にしつつ、普段私が参考書と呼んでいる「?に答える理科」、「自由自在」を使っています。範囲によってはZ会の「入試に出る図鑑」や「スーパー理科事典」の出番もあります。「入試に出る図鑑」は、周期的にそろそろ改定を疑いたくなりますが、Z会に問い合わせをして、改定の計画がないことを確認して購入しました。

予習シリーズ以外の社会補助資料の引用元は、以下が中心となっています。

|

|

|

クリックでAmazonにジャンプします。

以上、読んだ書籍の影響で「暗記ノート」を名乗っている補助資料集について、私なりの調査結果、経験、考察をご紹介しました。何かの参考になれば幸いです。

\ 忙しいご家庭でも、手間なく学習サポート! /

クリックだけでプリント完成。娘のために私が本気を出して開発した、Excelで使える国語・算数・社会のプリント作成ツールです。

「四谷大塚『組分けテスト』でオールS1組、『合不合判定テスト』で安定の4教科偏差値70超え」を達成した娘の基礎力を支えた仕組みを、ぜひご家庭でもご活用ください!

▶ プリント活用で苦手を見つけて、しっかり対策!

「おうちで作れる中学受験のプリント工房」

カテゴリーごとのリンク

以下のリンクから「子供の学習-理科(4年生)」カテゴリの他の記事を探せます。