成績を上げる算数解き直し用の復習ノートの作り方は?

私の中学受験算数の「復習ノート」の作り方を、調べたことや他の方法と比較しながら紹介いたします。

娘は3年生(新4年生)の2月から早稲田アカデミーに通い始めましたが、小6の2月の入試までずっと、このブログ記事で紹介している復習ノートで算数の解き直しを続けました。

その復習の効果は強く実感しており、娘は早稲アカ生も受験する四谷大塚の組分けテストで200点満点を複数回とり、小4・小5の組分け、小6の合不合判定テストではそれぞれ算数の平均偏差値70超えを安定してキープ。さらに、全国統一小学生テストでは小3以降の7回中5回決勝進出・すべて成績優秀者入りという成果を残すことができました。

今回の記事は、

という方に、ご参考にしていただける内容ではないかと思います。

「復習ノート」の作り方については、中学受験を終了された保護者や、まさに今中学受験勉強中のお子さまをお持ちの保護者の方々が紹介されている方法も数多くいろいろなブログで紹介されています。人によっては、「間違えノート」、「間違いノート」、「見直しノート」、「解き直しノート」、「リベンジノート」と呼んでいるようですが、目的はどれも同じです。

一般的な復習ノートの作り方とは?

まず、書籍やブログ等での他の方の「復習ノート」の例を見てみると、「問題をコピーしてノートに貼り付ける」という物理的な方法が圧倒的に多い印象でした。

図書館で借りたうち、特に購入してじっくり読んだ書籍は、以下の3冊でした。左2冊は同じ著者で、もっともわかりやすいし参考になりそうと思った本です。

ノート調査の過程で見つけた方法の中には、ノートの代わりに、A4やA3用紙を使って穴あけパンチでバインダーに閉じたり、あるいは、ルーズリーフを使って復習ノートを作成する方もいました。つまり、作成の仕方はまさに十人十色といったところだったということです。

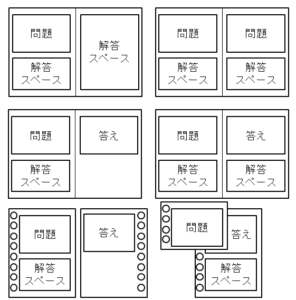

しかしながら、私が情報を整理した限りでは、レイアウトとしては以下の図のようなパターンに概ね集約されると思いました。ほぼすべての例で、1問1ページが基本というのが共通した考えでした。

クリックで拡大します。

実際のノートやルーズリーフを使う?電子化する?

実際のノートだと作業が煩雑では?

私が「実際のノートを使って復習ノートを作成する方法」を見てもよくわからなかったのが、作成したノートをコピーせずにそのまま使うのか、コピーして使うのかと言う事でした。

何度もやることを想定すると、当然、原本であるノートをコピーしてから、コピー側を使うのが普通と思いますが、作成したノートにそのまま解いている場合がとても多かったです。

再び解き直したいときにはどうするのでしょうね。。。再度、問題のコピーをとって貼り付けて、あたらしく復習ノートを作るか、完全に理解したとして振り返らないか。あるいは、自分で書いた答えを何かで隠して別のノートに解く、でしょうか。

ノートをコピーするには煩雑な作業を要してしまい、答えを隠してノートに解いてもらうと、娘の負担が増えてしまいます。実際のノートやルーズリーフを使う方法は作業が大変な印象を持ちました。

解答はどうする?

解答をどう用意するかも課題でした。

私は解答解説は電子化してタブレットに入れていますので、それを開いて答え合わせをしていきますが、「復習ノート」では間違えた問題が抜粋されるので、解答解説を参照しようとすると探すのがとても大変です。

やはり、復習ノートを使って問題を解いていくには、問題と解答解説はセットにしたいものだと思いました。

解くのは子供であることを忘れずに

さらに、最も重要なのは、解くことになる娘がどのような形ならやりやすいかです。その点、ノートよりも、プリント形式にして1枚1問で管理したほうがやりやすいと判断いたしました。

問題にしろ、解説にしろ、問題文中の図にしろ、小回りの効いた編集はパソコン上で行うのがとても楽で、試行錯誤はパソコンが得意とするところです。

以上を考慮して、復習ノートは電子化するということにいたしました。私にとっては、「電子化」は、算数の復習の仕方の根幹となっています。

算数の復習ノートを作るのは親の仕事

ただし、注意点があります。

結局のところ、ノートやルーズリーフを使おうが電子化だろうがどちらでもいいと思いますが、作るのは絶対に「親」です。ノート作成はただの作業ですので、子供にやらせるのは時間の無駄だと思います。

大事なところですが、復習ノートは親が作ります。子供には解いてもらう方に専念してもらいましょう。

具体的な私の算数復習ノート作成方法は?

どんな問題を復習ノートに入れる?

壮大な前置きでしたが、ここからが本番です。私は中学受験算数の「復習ノート」をパワーポイントで作成しています。

抽出して復習ノートに入れる問題は、「間違えた問題」か、「正解したけど時間がかかった問題」か、「娘が希望した問題」です。いわゆるケアレスミスは取り上げません。

復習ノートに入れるのは、表面に「書き込んでいない問題」、そして、裏面に「解答解説」、「娘の解答」、ときに「私の解答解説」を使います。前の2つは、テキストを裁断してスキャンした電子化データを使い、娘の解答は書き込んだテキストをスキャン、私の解答解説は手書きのメモをスキャンしてデータを用意します。

また、四谷大塚と早稲田アカデミーの場合には、毎週の計算テストと確認テスト、定期的なカリキュラムテストと組分けテストはデータがダウンロードできますので、それらを利用します。

復習ノートのレイアウトは?

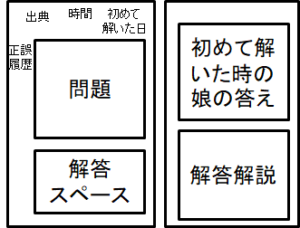

算数復習ノートのレイアウトは、現在、以下のようにしています。

クリックで拡大します。

はじめからこうしていたわけではなく、時間が経つにつれて「こうしたほうがいいかな?」と気づいたときに構成を変えています。

例えば、初期の頃は時間も正誤履歴も記録していませんでした。時間を測ってと娘にお願いしても忘れられてしまうので時間の欄を追加したり、復習することでどれだけ理解が進んだかを確認するため、正誤履歴を取るようにした結果です。

出典を記入しておくことで、概ね難易度がわかりますので、「最難関問題集の問題なのに3分で解けた」とか、「演習問題集の練習問題なのに3分もかかった」とか目安がわかってなかなか便利です。

時間はきちんと1問ごとにストップウォッチではかるようにしています。ストップウォッチ機能付きのかわいらしいデジタル腕時計を買って、塾の授業中に解いた問題も時間管理できるようになりました。

なお、背景には印刷時に1cmになるように方眼の画像を最背面に配置しています。テストに合わせて無地にしても良いですね。

ちなみに、テンプレートとして以下の画像で示したように、ページ欄外にパーツを用意しておき、最小限の編集で済むようにしています。欄外はプリントしても印字されません。

クリックで拡大します。

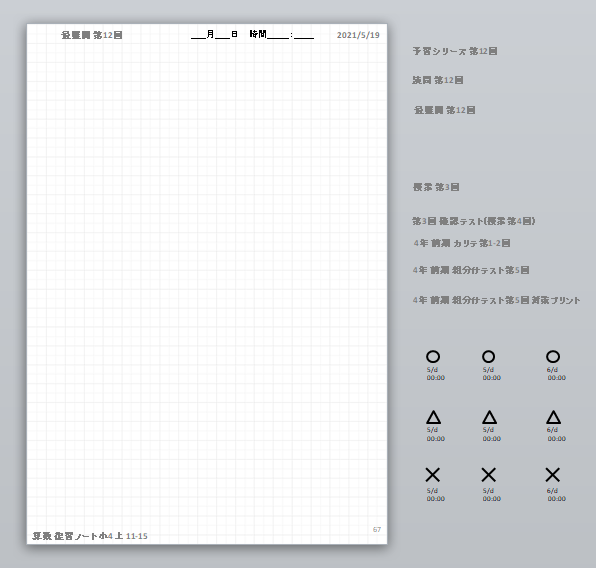

以下は、実際の実物例です。

クリックで拡大します。

実際の復習の流れは?

娘が算数の復習ノートに取り組むときには、「両面印刷する」→「娘が解く」→「娘が丸付けして前回の自分の答えや解説を読む」→「私がチェックする」→「私が正誤と時間をパワーポイントに記入する」の流れで進めています。

間違えた場合には、そのままにせず、子供の「解説見たから理解したよ!」は信用せず、間を空けて再び復習することになります。正解の場合でも、時間がかかりすぎているかなと思ったら、使える時間と相談しながら優先順位をつけて再挑戦します。

なお、解き終わった算数の復習ノートは、二度と見ることはありませんが、私は2穴パンチで穴を開けてバインダーに閉じています。本棚にズラッとならんだバインダーを見て、「私はこれだけやったのだ、がんばったのだ」と、娘の自信やモチベーションにつながる一助となりました。

終わりに

以上、いわゆる「間違いノート」「見直しノート」「リベンジノート」とも呼ばれる算数の復習ノートについて、私自身の調査と実践に基づいた考察をご紹介しました。

ノート作成の手段として「電子化」は非常に有効ですが、紙でも運用できるならそれでも構いません。大切なのは、「どう作るか」以上に、「どう使うか」という視点です。

せっかく時間をかけてノートを作っても、「作って終わり」では意味がありません。継続的に使い、記録し、振り返りに活かしていくことで、初めて成果が見えてきます。

この記事が、算数の家庭学習に悩む保護者の方にとって、少しでも参考になれば幸いです。