成績を上げる!中学受験 算数の解き直し・復習ノートの作り方

私の中学受験算数の「解き直し・復習ノート」の作り方を、調べたことや他の方法と比較しながら紹介します。

中学受験算数の成績を伸ばす鍵は、「復習の質」と「解き直しノートの活用法」にあると実感しています。娘は新4年生の2月から早稲田アカデミーに通い、小6の入試本番まで、この記事で紹介する方法で算数の復習を続けました。

娘は小4から小6までの3年間で、毎年平均偏差値70超えを安定キープし、全国統一小学生テストでは5回の決勝進出・成績優秀者入りを経験しています。この記事では、その体験をもとに「復習ノート(解き直しノート)」の作り方と運用法をお伝えします。

この記事は、次のようなお悩みをお持ちの保護者の方に特におすすめです。

中学受験算数では、間違えた問題を集めて復習・分析する「復習ノート」や「解き直しノート」が有効です。呼び方には「間違いノート」「見直しノート」「リベンジノート」などもありますが、目的はどれも共通しています。

なお、このブログでは、概要として約4,000字にまとめていますが、実際の運用手順・記録方法・テンプレートの工夫についてはご紹介しきれていません。より詳しく知りたい方に向けて、私の全記録をまとめ、魂を込めた記事(20,000字超)をnoteで公開しています。

中学受験・算数の成績が劇的に変わる!本気で取り組む「解き直しノート」の全記録(20,000字超)は、こちらからアクセスできますので、よろしければご覧になっていただければ幸いです。

【体験談】復習ノートの効果と成績アップの実例

小4〜小6までの3年間、復習ノートを継続

娘は新小4から早稲田アカデミーに通い、入試までの約3年間、算数の復習ノートを続けました。内容は途中で調整しつつも、基本的な作り方は一貫していました。

中学受験算数の実力は、ミスの分析と再挑戦で伸びると実感しています。間違った問題の原因や気づきを書き残すことで、同じタイプの問題にも対応しやすくなります。

偏差値70超え・全国統一テスト決勝進出も

復習ノートの活用により、組分けテストや合不合でいずれも毎年平均偏差値70以上をキープ、全国統一小学生テストでも5回決勝進出し成績優秀者となりました。そんな娘も概数や割合、サイコロ転がしなど、苦手単元がいくつもありましたが、算数の復習ノートを使って苦手を克服してきました。

復習ノートは、ただのコピーではなく、苦手克服と得点力アップのための戦略的な記録です。

成績向上の最大要因は「復習の精度」

私が確信しているのは、苦手を放置しない復習サイクルこそが得点力を伸ばす鍵だということです。

復習ノートでミスの傾向が見えることで、分析力も育ち、日々の勉強の注力ポイントが明確になります。効率よく対策を進められるようになりました。

【他家庭との違い】一般的な解き直しノートとの比較と課題点

書籍やブログでは「コピー+ノート貼付」が主流

中学受験の算数対策としてよく紹介される方法ですが、市販の中学受験関連書籍や受験ブログでは、問題をコピーしてノートに貼り付け、家庭学習で解き直しや振り返り学習に使う方法が多く紹介されています。図書館で借りたうち、特に購入して家庭学習に活かそうと考えた書籍は、以下の3冊でした。左2冊は同じ著者で、もっともわかりやすいし参考になりそうと思った本です。

形式は十人十色、ただし共通点も

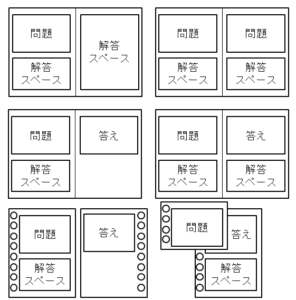

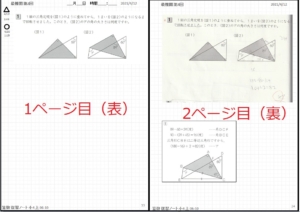

バインダー、ルーズリーフ、A4用紙など家庭によって形式は様々ですが、「1問1ページ形式」が共通の基本形のようでした。しかしながら、私が情報を整理した限りでは、レイアウトとしては、中学受験用のノート術として以下の図のようなパターンに概ね集約されると思いました。ほぼすべての例で、1問1ページが基本というのが共通した考えでした。この方式は、ミスの傾向や思考プロセスを可視化するのに役立ちます。

作業が煩雑!ノート作成に潜む「親の負担」

ノートをコピー・印刷し、貼り付ける作業には時間と労力がかかるため、日々の運用に課題を感じるケースも少なくありません。始めた頃は「子どものために頑張る!」と張り切っていても、それが数か月、1年と長くなってくると、段々と負担になってくるものです。

復習ノートを長く続けるためにも、この「親の負担」は考慮すべきポイントです。

我が家の復習ノートは「完全電子化」が基本

パワーポイントでノートを作成

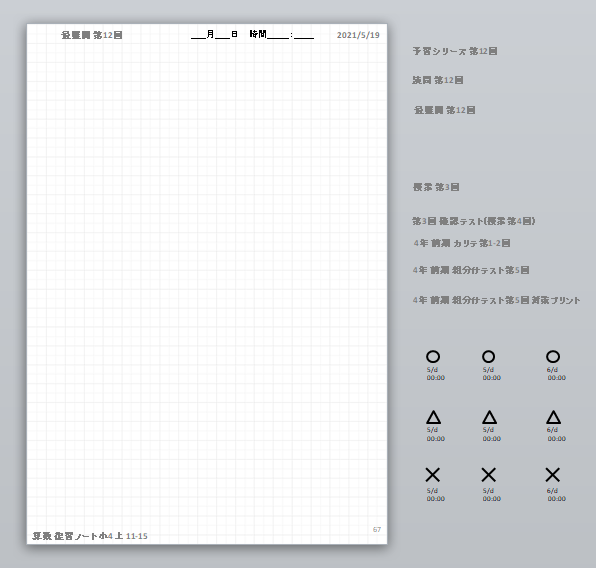

我が家では、PowerPointで「問題・解答・解説」を1ページにまとめたデジタル復習ノートを作成しています。

復習を繰り返す際、紙ノートでは「コピーするか」「そのまま使うか」で手間がかかり、解いた後のノートを再利用するための答え隠しなども子どもに負担です。電子化することで、そうした手間を根本から解消できたと感じています。

抽出するのは「間違えた」「時間がかかった」問題

復習ノートには、「間違えた問題」「時間がかかった問題」「本人が希望した問題」を厳選して掲載。ケアレスミスの問題は基本除外し、理解不十分な問題重視で運用しています。

解答解説も電子化・一括管理

テキスト類は裁断・スキャンしてPDF化し、本人の解答・公式の解答解説・ときに私の解説を加えて1つにまとめて作成します。

特に四谷大塚や早稲田アカデミーのテストはデータ提供があるため、それを活用し、娘の解答や手書き解説もスキャンして保存しています。

\ 成績が伸び悩むときに読みたい実践ガイド。中学受験の「停滞期」を抜け出す重要ポイントを網羅! /

中学受験に向けた偏差値アップの方法を、家庭でどう実践していくか。

このテーマについて、全15章+まとめ、合計63,000字を超える圧倒的ボリュームでまとめた記事「1か月で偏差値+10を目指す!中学受験に勝つ家庭がやっている『勝ちパターン』大全」を、noteで公開しています。

偏差値の上げ方に悩んでいる保護者の方にとって、きっと具体的なヒントが見つかるはずです。よろしければ、以下のリンクよりご覧ください。

https://note.com/zeropapa_juken/n/n2281169dd537

復習ノートのレイアウトと工夫

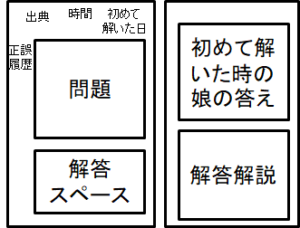

算数復習ノートの基本レイアウト|表に問題・履歴、裏に解答を整理

我が家の中学受験算数の復習ノートは、表に「問題・正誤・解答時間」、裏に「解答・解説」を整理する形式です。解答欄には「娘の解答」「教材の解説」「私の解説」を使い分けています。

クリックで拡大します。

始めはもっとシンプルでしたが、試行錯誤の末に「時間」と「正誤履歴」を加えることで、解き直しの効果を可視化。時間記録は受験本番の意識づけにもつながります。

時間感覚を養う工夫|ストップウォッチで解答時間を記録

ストップウォッチで解答時間を測り、正誤とともに記録します。継続すれば、成長が数値で見えるようになります。

出典も記録すれば問題のレベルが把握しやすくなり、「難問を短時間で解けた」「基礎に時間がかかった」などの分析にも役立ちます。

背景には方眼画像を設定し、テンプレートを使って最小限の編集で運用しています。

子どもが使いやすい設計|復習ノートは1問集中型で

子どもが使いやすい形にするのが最優先。1問1枚式の電子ノートにして、図や解説もパソコン上で編集・試行錯誤しやすくしています。

親は「作る」、子どもは「解く」役割分担が鍵

忙しくても、ノート作りは親の担当。遊ぶ時間を犠牲にして勉強する子どものほうが忙しいです。「親が作成、子は解くだけ」という分担が、学習効率を高めると実感しています。

実際の復習の流れは?

復習ノートを使った算数の学習ルーティン

わが家では、中学受験算数の復習ノートを活用し、以下のステップで学習を進めています。

1. 問題を両面印刷(表:問題/裏:解答)

2. 子どもが再度自力で解く

3. 自分で丸付けし、前回の答えと照合

4. 保護者が確認し、理解度を把握

5. 正誤や時間をパワーポイントに記録

このように、復習ノートを軸にしたサイクルを日常に組み込み、保護者も関わることで理解の精度が高まります。

解き直しのタイミングと優先順位のつけ方

間違えた問題は必ず数日後に再挑戦します。「わかったつもり」では定着せず、再挑戦によって本当の理解を確認できます。

また、正解でも時間がかかった問題は要注意。中学受験ではスピード感も大切なので、時間を意識した復習も取り入れ、効率的に優先順位をつけて進めています。

復習ノートは「見返さない」前提でも活用できる

娘は復習ノートをあまり見返しませんが、バインダーに綴じて本棚に並ぶノートを見て、「私はこれだけ頑張ってきたんだ」と話しました。

復習ノートは「再学習用」だけでなく、努力の記録として達成感や自己肯定感を高める効果もあります。中学受験の長期戦を支える励みにもなっていると感じます。

【まとめ】本気で成績を伸ばしたいなら、復習ノートから始めよう

これまで、中学受験算数における「復習ノート」や「解き直しノート」の活用方法を、私の実体験をもとに紹介してきました。

紙でもデジタルでも運用は可能ですが、重要なのは形式ではなく「どう使い続けるか」。作って満足せず、継続的に記録・見直すことで初めて成果が出ます。

復習ノートは「思考を深め、間違いから学ぶ」ための学習ツール。手間はかかりますが、その分、効果は非常に大きいと実感しています。中学受験の算数では、こうした地道な積み重ねが壁を乗り越える力になります。

また、「できなかった」を「できた」に変える過程を親子で共有できることも大きな魅力。一度軌道に乗れば、子どもの自学自習力も確実に育ちます。

この体験が、算数の家庭学習に悩む保護者の方々のヒントや励みになれば嬉しいです。

\さらに詳しく知りたい方へ/

より詳しい20,000字超の算数復習ノートの全記録をnoteで公開中です!さらに詳しいノートの中身や、実物のテンプレートにご興味がある方は、こちらの記事をご覧ください。